Didier Alcante / Laurent Frédéric Bollée /

Denis Rodier. – La bombe. – Grenoble :

Glénat, 2020. – 472 pages.

Roman graphique

Résumé :

Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit

Hiroshima.

Un événement historique et tragique qui mit

fin à la guerre et fit entrer l'humanité dans une nouvelle ère.

Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle

créée ? Comment fut prise la décision de la larguer ? Et pourquoi sur Hiroshima

? Quels furent les acteurs majeurs - illustres ou méconnus - de ce drame ?

Quels furent les effets de l'explosion? Que vécurent les victimes ?

Des mines d'uranium du Katanga jusqu'au Japon, en passant par

l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, l'URSS et les États-Unis; des

laboratoires de Los Alamos aux bombardiers du Pacifique, l'incroyable histoire

vraie de la bombe atomique !

Commentaires :

« La

bombe » est un roman graphique duquel il est impossible de décrocher et

que tous devraient lire pour apprendre comment ce projet de fission nucléaire

est né dès 1939 jusqu’au largage en 1945 de l’engin létal sur deux villes du

Japon.

Courez l’emprunter à votre bibliothèque

municipale – au besoin, demandez qu’elle en fasse l’acquisition – ou procurez-vous

la auprès de votre librairie indépendante.

Cette BD à vous couper le souffle brille par le souci des faits historiques auxquels se sont astreints les scénaristes (Alcante et LF Bollée) et le réalisme des dessins en noir et blanc – choix tout à fait approprié – aux effets dramatiques ressentis de planche en planche, suscités par l’art graphique du Québécois Denis Rodier). Comme cette scène du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.

Il a fallu plus de cinq ans de recherches, de

documentation, de création littéraire et artistique, de validation en

validation pour livrer aux Éditions Glénat un manuscrit hors du commun traduit

dans 18 pays et vendu à plus de 150 000 exemplaires. On y retrouve les principaux

protagonistes politiques, scientifiques, militaires de l’époque, incluant la

principale intéressée, l’énergie nucléaire, la bombe, narratrice du récit qui trépigne

à démontrer sa puissance à l’Humanité.

Dans le prologue, après un résumé en quelques

images, du « big bang » aux premières recherches sur l’utilisation

pacifique de l’uranium, le lecteur fait la connaissance des deux scientifiques dans

l’entourage d’Albert Einstein qui joueront un rôle clé dans la fabrication

d’une nouvelle arme d’une puissance effroyable : le projet Manhattan :

·

le

physicien hongrois Leó Szilárd, professeur à la Friedrich-Wilhelms-Universität

de Berlin ; en 1933, il gagna précipitamment Londres pour échapper aux

persécutions nazies ; il deviendra citoyen américain 10 ans plus tard ; son

principal champ de recherche : la réaction nucléaire en chaîne ;

·

le

physicien italien Enrico Fermi, ardent défenseur de la physique quantique qui

orienta ses recherches vers la physique nucléaire ; en 1939, il émigra aux États-Unis avec toute

sa famille pour échapper aux lois anti juives touchant sa femme ; il est

embauché par l'université Columbia où il enseignait avec son collègue Leó Szilárd.

Les dernières pages du prologue sont

consacrées à l’introduction d’un personnage fictif que les scénaristes ont

imaginé : Naoki Morimoto, travailleur à l’usine Toyo Cork Kogyo, à cinq

kilomètres du centre d’Hiroshima, qui, en compagnie de ses deux fils, se

retrouve bien malgré lui au cœur de cette terrifiante histoire.

Au passage, deux cases du prologue nous

apprennent l’origine du mot « fascisme » :

Le récit est ensuite découpé en six

chapitres :

·

Chap1tre :

Avec l’appui d’Albert Einstein, Leó Szilárd souhaite convaincre le président Roosevelt

d’acheter la totalité de l’uranium congolais pour la conception d’une bombe

atomique. Au même moment, en Angleterre, on s’inquiète d’un projet similaire en

Allemagne alors qu’un tel type d’arme intéresse également la Russie et le

Japon. L’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941 au cours de laquelle Satoshi,

le fils de Naoki Morimoto pilote un des bombardiers.

·

Chap2tre :

Le colonel Groves qui dirigeait le chantier de construction du Pentagone est

nommé responsable militaire du projet Manhattan. On apprend l’existence d’une

usine allemande de fabrication d’eau lourde en Norvège. Un commando britannique

est envoyé sur place avec comme mission de la détruire. L’opération est un

échec.

· Chap3tre : Les installations de Los Alamos sont en construction. Le général Groves n’a pas confiance en Leó Szilárd et en un certain Robert Oppenheimer qui vient de se joindre à l’équipe du projet Manhattan. Une deuxième tentative de destruction de l’usine d’eau lourde de Norvège par des bombardiers américains est un échec total. Les relations scientifiques-militaires sont de plus en plus tendues, ces derniers doutant de la fidélité des chercheurs. Quatre mois avant le débarquement en Normandie, le commando britannique réussit à détruire le convoi ferroviaire qui transporte l’eau lourde de Norvège vers l’Allemagne.

· Chap4tre : Franklin Delano Roosevelt est réélu président pour un 4e mandat et choisit Harry Truman comme vice-président. Ce dernier qui tente de connaître le projet Manhattan. Un espion américain informe les autorités russes de l’avancement du projet. Deux cobayes sont sacrifiés pour évaluer les effets du plutonium sur le corps humain. Décès subit de Roosevelt. Truman devient président. Mussolini est fusillé. Hitler se suicide. L’opération Alsos permet d’arrêter le Werner Heisenberg impliqué dans les recherches allemandes sur la bombe. Naoki Morimoto, dans un camp militaire, est emprisonné pour avoir aidé un de ses compatriotes plus âgé qui peine à réaliser les exercices d’entraînement au combat. Le fils Morimoto meurt dans une opération kamikaze ratée sur le navire de guerre américain USS Indianapolis.

·

Chap5tre :

On s’interroge sur les cibles à atteindre au Japon. Les tests d’injection du

plutonium sur des cobayes humains se poursuivent. Leó Szilárd s’oppose au

largage de la bombe sur une ville japonaise. Il cherche des appuis pour

proposer plutôt de faire une démonstration de la puissance de frappe américaine.

Destruction d’une partie de la flotte américaine à Okinawa. En route pour la

conférence de Posdam. Truman constate la destruction de Berlin. Premier test

d’explosion atomique concluant (essai Trinity) dans la région du désert

d'Alamogordo appelée la vallée désertique de Jornada del Muerto (Voyage de l'homme mort) au Nouveau-Mexique.

·

Chap6tre :

Conférence de Postam. Le USS Indianapolis transporte la bombe de San Francisco

à l’île de Guam. Celle-ci est transférée sur une barge qui l’amène à quai. Elle

sera embarquée dans un bombardier sur la base américaine de Tinian. Le USS

Indianapolis est la cible d’un sous-marin japonais : 879 des 1196 hommes

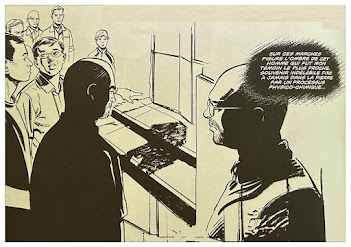

d’équipage sont morts. La bombe est en route pour Hiroshima. Naoki Morimoto qui

a finalement été libéré du camp militaire se rend à une banque de Hiroshima pour

retirer de l’argent. Il s’assoit sur les marches en attente de son ouverture.

La bombe est larguée.... On connaît la suite. Aux États-Unis, tous se

réjouissent du résultat obtenu. Au grand dam de Leó Szilárd qui regrette

d’avoir contribué à un tel désastre.

Quant à l’épilogue, il met en évidence les dégâts : plus de 200 000 morts rien qu’à Hiroshima. La bombe narratrice fait un bilan :

« Je repense à ces personnes qui m’ont

accompagné durant tout ce temps... Je les ai parfois considérées comme mes

marionnettes dont je tirais les fils »

Elle rappelle la fin de carrière et de vie de

Robert Openheimer, d’Enrico Fermi, du physicien

allemand Werner Heisenberg, des membres du commando

du groupe Grouse et Gunnerside, du général Leslie Groves, de Paul Tibbets, pilote du

bombardier qui l’a larguée, de Charles B. McVay III, capitaine de l’USS

Indianapolis, de Klaus Fuchs, l’espion de Los

Alamos, de Ebb Cade et d’Arthur Hubbard,

premiers cobayes à avoir testé à leur insu l’impact du plutonium dans le corps

humain, de Leó Szilárd, de Naoki Morimoto

et l’ombre qu’il a laissé sur les marches d’une banque d’Hiroshima au moment de

l’explosion atomique.

« Souvenir indélébile fixé à jamais dans la

pierre par un processus physico-chimique ».

En postface, Didier Alcante raconte comment

est né ce projet de roman graphique avec comme objectif de livrer un document

de mémoire dont la véracité historique serait incontestable :

« Dès le début nous nous sommes dit que le

sujet nous imposait une totale rigueur, et ce tant au niveau historique que

scientifique. Que ce soient les faits, les dates, les personnages, mais

également les lieux, les bâtiments, les véhicules, les uniformes... tout a été

vérifié à maintes reprises. Bien sûr, il nous a parfois fallu, pour des raisons

narratives, recréer des dialogues, remettre en scène, synthétiser plusieurs

réunions en une seule, ce genre de choses. Mais fondamentalement, tout ce que

vous venez de lire est authentique ! Dans ce souci de coller au mieux à la

réalité, nous avons attendu d'avoir visité Hiroshima (à l'été 2018) avant de nous

attaquer aux séquences s'y déroulant. Assister ensemble aux cérémonies

commémoratives du 6 août restera certainement, pour chacun de nous, une étape

marquante de notre vie d'auteur. Déposer, le soir, une lanterne flottante sur

la rivière au pied du dôme, la voir s'éloigner et rejoindre des centaines

d'autres, vous submerge d'émotion. »

Pour sa part, Denis Rodier décrit sa démarche, affirmant entre autres qu’il a « même créé un leitmotiv circulaire au début de plusieurs scènes (une montre, la palette d'une artiste, une balle de baseball)...

... en allant parfois

jusqu'à évoquer un champignon d'explosion nucléaire (la fumée d'une cigarette,

un jaune d'œuf crevé qui dégouline).

Tout cela en guise de ponctuation, de rythme. »

Quant à LF Bollée, dans un texte intitulé

« Hiroshima mon cheminement »,

il nous invite à écouter l’hallucinante pièce musicale appelée « Thrène à la mémoire des

victimes d’Hiroshima » composée en 1960, par le Polonais Krzysztof

Penderecki.

En finale, une bibliographie complète le tout

en fournissant les références de 34 livres, 6 articles/magazines, 3 bandes

dessinées, 18 sites Internet et 3 documentaires qui portent sur le sujet.

Pour prolonger l’aventure de « La

bombe », trois courtes vidéos sont accessibles à d’un code QR :

·

Les

créateurs expliquent comment ils ont procédé pour créer et valider le récit : https://youtu.be/l-HOG-7R6uA?si=P78gAJwMQ8VUy7T4

·

Le

dessinateur Denis Rodier parle de son travail pour illustrer le récit : https://youtu.be/dvB07JvztV4?si=jWOhoU41zP8c5uLS

·

Les

scénaristes nous informent sur les étapes qui ont conduit à la mise en scène

cette histoire vraie : https://youtu.be/gzFreoOweF4?si=iqsxBU0Bqq7uBc75

Denis Rodier est un dessinateur originaire de Nominingue au Québec. Il collabore très tôt aux séries les plus populaires d’éditeurs américains comme Marvel et DC Comics. C’est son travail sur la série Superman qui est le plus remarqué, en particulier Death of Superman, lauréate de plusieurs prix. En Europe, on le connaît pour sa série L'Ordre de Dragons avec Jean-Luc Istin, et sa suite, L’Apogée des Dragons avec Corbeyran (éd. Soleil). Chez Glénat il dessine l’album Lénine pour la collection « Ils ont fait l'Histoire ».

Au Québec, vous pouvez commander votre

exemplaire sur le site leslibraires.ca et le récupérer auprès

de votre librairie indépendante.

Originalité/Choix du sujet : *****

Qualité littéraire et graphique : *****

Intrigue : *****

Psychologie des

personnages : *****

Intérêt/Émotion

ressentie : *****

Appréciation générale

: *****